In Blonde la figura umana di Marilyn Monroe è chiamata a trascendere se stessa, ad essere inscindibile dalla fenomenologia del divismo ad essa associata, facendo di ogni spazio un’estensione del suo io. L’impero dell’immagine e della mente dell’attrice si fa quindi narrazione, racconto del rapporto insito tra l’icona ed il suo pubblico. Ogni superficie si trasforma così in un’estensione della dimensione pubblicitaria, cinematografica e scandalistica dell’attrice. L’immagine in tutto ciò straborda, si piega al senso di quel che racconta, alla percezione che l’autore vuol trasmettere attraverso i diversi formati e le scelte di stile. È la vita di una diva che si fa esperienza visiva, è il voyeurismo che giunge alla sua massima perversione. Un’intera esistenza messa in vetrina, spettacolarizzata senza punti oscuri (scena dell’aborto). Al centro di tutto però non c’è la storia di una star, ma i concetti e le sensazioni che si muovono attraverso di essa. È un’icona che diviene strumento di riflessione sul contemporaneo, su di un’epoca che ha accantonato l’umano per abbracciare il fascino degli ideali e del linguaggio. Da The Neon Demon di Nicolas Winding Refn a Suspiria di Luca Guadagnino, da Mother! di Darren Aronofsky fino ad arrivare a Under The Skin di Jonathan Glazer, sono molte le operazioni in cui la donna trascende la propria umanità, accantonando il suo essere personaggio, per divenire strumento di riflessione politica e sociale. Un movimento che fa di un sistema di simboli, legati al tema della rinascita, un modo per rifondare la figura femminile, sia al livello d’immagine che sul piano dialettico. Questa ossessione per la possibilità delle immagini di catturare la natura metafisica dei fenomeni e dell’umanità che ne è implicata, fa di Blonde un documentario dell’inconscio e del senso. Una rappresentazione che fin da subito mette in chiaro un concetto: Il biopic contemporaneo può, e forse deve, poter trascendere assieme ai propri personaggi per poterli raccontare in una chiave più ampia, più legata al senso che muove la loro immagine e la loro fenomenologia.

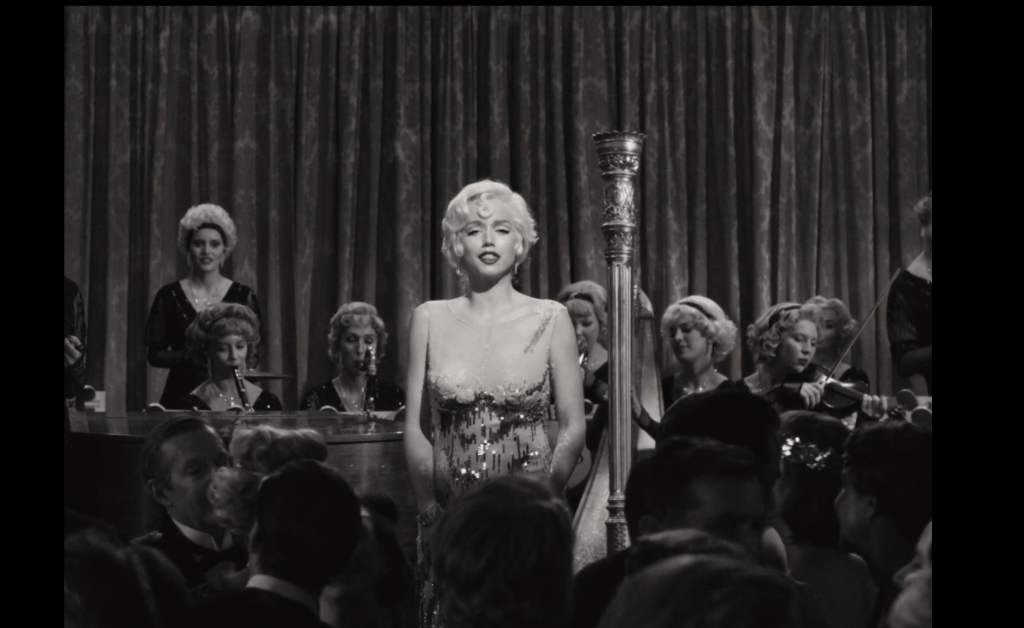

In Blonde il concetto di Marilyn Monroe è molteplice quanto gli aspect ratio che Andrew Dominik intervalla tra una ricostruzione e l’altra. C’è la diva e la sua dimensione glamour, la star e i suoi scandali, la donna fragile che Norma Jean è sempre stata e l’icona che Ana de Armas interpreta in ottica meta cinematografica. La percezione delle varie sequenze diventa quindi la rappresentazione di un modo di subire le immagini, il racconto di un sentire interiore. Alla luce di ciò la protagonista diventa alla stregua di un mondo, di un io-realtà in cui l’immagine si pone come ente assoluto, in bilico tra incubo e verità. La figura dell’attrice sui maxi-schermi si eleva come Charles Foster Kane si ergeva sul proprio pubblico di elettori in Quarto Potere. Le sequenze in cui lo schermo cinematografico giganteggia sulle platee lasciano spazio a pochi dubbi, l’immagine nel film di Andrew Dominik è tutto. È mito. È manipolazione ed influenza. È la quintessenza del potere mediatico. Questa non-linearità in Blonde, questo suo frammentarsi tra vari formati e dimensioni narrative/artistiche, tra flashback e artefatti, racconta una contemporaneità: personaggi trascendentali, sempre più fusi con il proprio ambiente e, almeno in questo caso, con i media che da sempre alterano, consumano e rendono pornografica le icone dello spettacolo. La Marilyn Monroe di Blonde è infatti oggetto delle ossessioni di un modo di raccontare e vendere, di una fame d’immagini che ricade nel più perverso dei voyeurismi.

Nella sequenza dei provini della protagonista, ad esempio, Andrew Dominik travalica i consueti confini del biopic per dare forma ad un contento che, proprio per il suo essere un dietro le quinte, dovrebbe risiedere unicamente tra il non visto e il non racconto. È la risposta ad un pubblico che è andato ben oltre il consueto voyeurismo, arrivando a desiderare di guardare l’anti-storia, a bramare quell’orpello che, proprio per essere un mero abbellimento, rappresenta l’essenza stessa della perversione. Quello sottolineato dal regista è uno sguardo che consuma e che abusa nel farlo, arrivando a far fantasticare il pubblico attraverso le icone di cui il cinema dispone. Icone che, proprio come la protagonista, sono destinate a sbiadire e diventare eteree come dei fantasmi. Fantasmi simili a quello di Marilyn Monroe, una figura spesso fuori fuoco, a volte bruciata dalla luce e talvolta deformata dall’immagine stessa. Un personaggio trasceso che, in un film che teorizza sul bipic ed esplora nuovi modo d’intendere le figure sia all’interno del genere che del medium, diventa principalmente concetto. Andrew Dominik, come già detto in precedenza, non esplora tanto il passato della sua protagonista, ma piuttosto ne abbraccia le possibilità artistiche e narrative. Saccheggia l’icona tanto quanto il suo pubblico, almeno quanto l’industria di oggi, e del passato, desidera per lo spettatore. Le immagini perciò sono violente sia al livello morale che di contenuto. Violente nel loro non fermarsi a raccontare la storia dell’attrice, ma nel loro ruotargli attorno, romanzandoci sopra tra svariati artefatti. Le sequenze del feto sono piuttosto eloquenti in merito. In quel frangente la camera del regista viola il corpo dell’attrice per proiettarsi all’interno delle sue interiora e capirne la sua dimensione più intima. Un modus operandi analogo alla scena dell’aborto in cui le luci della sala operatoria si trasformano a dei riflettori da set puntati addosso all’attrice.

Il lavoro di Andrew Dominik in tutto ciò può essere considerato anche come una riflessione sullo sguardo. Non è un caso infatti che lo stesso regista, attraverso un personaggio di contorno, chieda al proprio pubblico di immergersi in quel cerchio luminoso che è l’occhio umano, nel regno in cui Blonde e Marilyn Monroe vivono. Tra mille flash, riflettori, zoom, ed immagini pornografiche, il film è un po’ un vademecum su come lo sguardo, e la sua industria, siano in grado di glorificare e consumare al tempo stesso ciò che raccontano. Non è un caso infatti che la camera da presa, in un momento preciso del film, si trovi esattamente dietro gli occhiali di Arthur Miller, dentro ad uno sguardo già predisposto/destinato ad interiorizzare l’attrice tra le varie sfumature del caso. La videocamera si trasforma così in un oggetto tangibile, la quintessenza di un occhio che può, e deve, spingersi ben oltre i limiti della natura umana per poter raccontare l’essenza dei fenomeni che prende in esame. Un elemento simbolico, tant’è che ogni schiaffo preso dalla diva è letteralmente uno schiaffo dato in faccia alla macchina da presa (e al pubblico).

È giusto sottolineare inoltre, prima di concludere, che Blonde, a differenza di molti altri biopic, tenta solo in apparenza di ricreare immagini aderenti al passato e ai volti che racconta. Per quanto Ana de Armas riproponga in maniera meticolosa ogni movenza ed espressione della diva, il risultato è praticamente l’opposto. Ad emergere infatti non è solo l’impossibilità del ricalco totale, ma anche l’irragionevolezza che guida l’odierna tendenza di arricchirsi di immagini-copia per affascinare lo spettatore. Il cortocircuito è presto detto: più l’imitazione si fa eccelsa e meno questa risulta in grado di comunicare in maniera autonoma, rivelando così il meccanismo perverso che la guida. In tal senso è giusto evidenziare le sequenze in cui Ana de Armas, dopo aver tentato di riprodurre in maniera fedele alcune scene di A qualcuno piace caldo di Billy Wilder, esplode in una crisi di nervi, maledicendo in modo metaforico il film a cui sta lavorando. La rivelazione del set non è altro che un’aggiunta, proprio come il canto fuori sincro in uno dei momenti presi in esame. Un altro modo per raccontare l’Impero delle immagini che è il contemporaneo, un incubo in cui ogni immagine non può che tornare a se stessa in quanto copia d’altro, deformazione concettuale e percettiva di un soggetto. La dimensione allucinata di Blonde è frutto anche di ciò, nonché di uno sguardo onnipresente, rappresentato materialmente da una camera che bracca la protagonista ovunque.

Il film di Andrew Dominik, per concludere, può essere considerato come uno dei manifesti del contemporaneo, in cui tutto è immagine, tutto è proiezione di sé. E l’orrore non può essere che inevitabile dal momento in cui l’utero di una donna come Marilyn Monroe può divenire pornografia del dolore, fascino per occhi indiscreti che non sanno rispettare il decoro dell’oscurità.

Valutazione:

Lascia un commento