Luca Guadagnino in Challengers rinquadra le tematiche e le coordinate del suo cinema attraverso un unico grande corpo, quello del tennis, facendo del montaggio lo strumento dialettico ideale per raccontare l’essenza del rapporto tra Tashi Duncan (Zendaya), Patrick Zweig (Josh O’Connor) e Art Donaldson (Mike Faist). Gli scambi di battute (parole) diventano così dei veri e propri attacchi/stacchi di montaggio in cui ad emergere è l’azione. E se è vero che il regista di Suspiria, Bones and All e Chiamami con il tuo nome ha da sempre riflettuto sulle forze che alterano e muovono i personaggi delle sue storie, allora si può dire che questa sua ultima operazione fa dei vari match sportivi un pretesto per analizzare le distanze e i sentimenti che legano ed identificano i tre protagonisti. Il risultato non è solo un modo inedito di mettere in scena una partita di tennis, ma anche l’occasione per affrontare il proprio cinema, facendo cinema. Challengers è infatti un film sul movimento e sul tempo, sulla possibilità di mappare una relazione, scomponendola e ricomponendola attraverso varie prospettive. Passato e presente si alternano su schermo proprio come lo sguardo di Tashi Ducan oscilla a colpo di palla, ricostruendo e ribaltando la caratura degli eventi della narrazione.

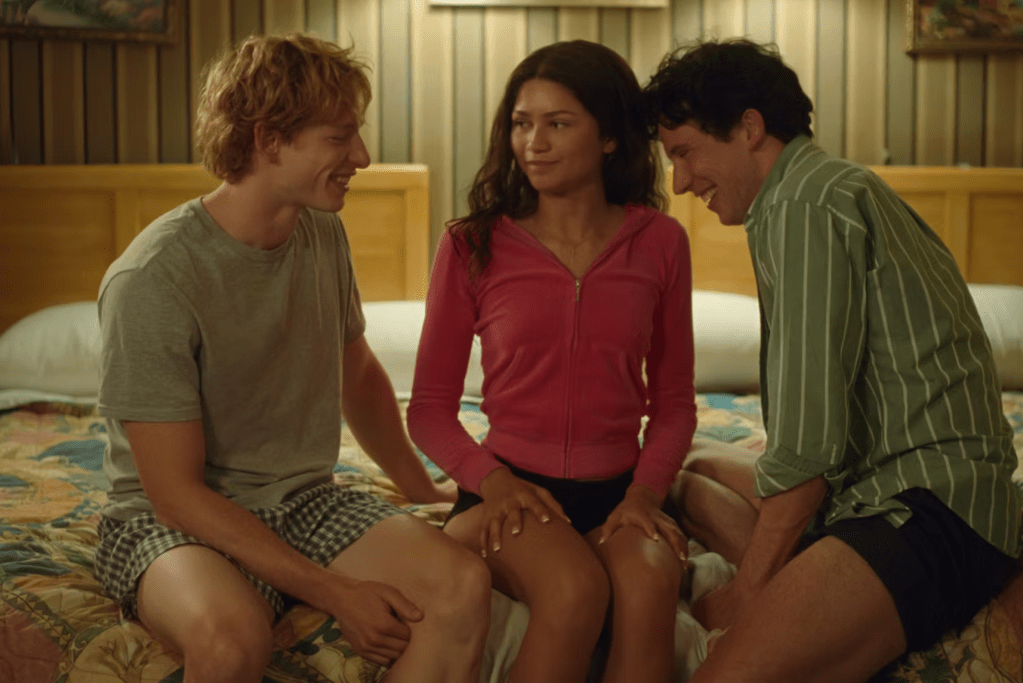

Il point of view della pallina da tennis non è altro che la sintesi di quanto detto: il tennis è un oggetto con cui il cinema di Luca Guadagnino si fonde per quantificare e qualificare i rapporti e le energie che uniscono i tre personaggi, predisponendoli sul campo della vita. Il personaggio di Tashi Duncan, alla luce tutto ciò, è invece artefice ed artificio del tutto. La sequenza della stanza d’albergo, simile a quella conclusiva, è sufficientemente esplicativa di questo: lei è la forza erotica/passionale che posiziona i due ragazzi nello spazio, inducendoli a sorpassare quella linea ipotetica che li divide e li rende rivali. E quando il terreno da gioco scompare, portando i giocatori a fluttuare in cielo, ecco che l’opera si rivela per quello che é: una continua esposizione di corpi che si protendono nello spazio a ritmo delle proprie emozioni. Un’insieme di performance non diversa da quella presente in Suspiria in cui tutto diviene estetizzato e in cui il linguaggio della carne acquista un peso e una geometria. L’idea di modello in Challengers coincide con quella di atleta, espressione di un sistema che incasella e schematizza la gioventù, consumandola. Un’idea non troppo distante da quella di Bones and All in cui i protagonisti, oltre a sembrare dei figuranti di un catalogo di moda, finiscono con l’essere fagocitati da un mondo feroce ed ostile.

La relazione per Luca Guadagnino torna perciò ad essere l’estensione di un corpo e dei suoi bisogni, manifestazione dell’identità di un individuo. La dialettica non verbale è infatti ciò che lega i tre protagonisti, oltre ad essere la zona in cui il cinema può porsi in quanto tale. L’ultimo film di Luca Guadagnino, per concludere, è anche un modo per riflettere su quel che si sta guardando mediante la metafora del campo da gioco. Campo e controcampo di una relazione, esaltazione di quei giochi di forza che animano i rapporti. Tutto dipende da che lato si sceglie di inquadrare un evento, dal modo in cui lo si mostra o lo si omette. E quando la telecamera sorvola il campo da gioco, sorvola anche il fare cinema di un regista che ha sempre descritto la natura delle cose con un certo grado di ambiguità. Ed è così che la linea di metà campo, spazio in cui siede Tashi Ducan nella platea, inizia a coincidere con l’arte del montaggio. Riposizionare, ribaltare e rimodellare è tutta un questione di prospettiva di sguardo, di ciò che deve essere cinema per una verità personale.

Valutazione:

Lascia un commento