Longlegs è uno di quei lavori che interroga non solo le proprie immagini, ma anche le coordinate di un intero genere. In un panorama cinematografico sempre più codificato e contrassegnato da firme autoriali ingombranti che ne definiscono l’identità, l’opera di Osgood Perkins si predispone come il tentativo di esplorare i significati della dimensione art-house, tanto cara a vari registi e case di produzione. Prima di proseguire con la recensione però, sorge spontaneo chiedersi cosa rappresenti questa nuova frontiera e, soprattutto, perché abbia riscosso tanto successo. Osservando alcuni film finanziati dall’A24 e dalla Neon, è possibile evidenziare una propensione a rendere ogni fotogramma riconoscibile in quel marasma di contenuti che è la nostra contemporaneità digitale/social. Un tentativo di controllo sull’immagine che, oltre ad essere semplice strategia commerciale, si traduce anche in appropriazione di contenuti, firma su quest’ultimi. Ogni forma, simbolo e figura, di cui la categoria art-house ne è ricolma, non è che un marchio d’autore, oltre a una maniera per sottolineare il potere catartico delle immagini.

Un cinema che, prima ancora di proporsi come spettacolo di genere, si fa espressione di questioni personali o politiche, strumento per sciogliere irrisolti collettivi o per rielaborare mediaticamente il passato. In Longlegs, ad esempio, l’estetica ancor prima di essere tale, è sintomo di un trauma, look di un problema mai risolto dalla protagonista. Un approccio non tanto diverso da quello attuato da Ari Aster nei suoi film. In Nope, invece, la dimensione artistica si fa portavoce di una politica, di un modo di invertire le coordinate del western-movie per riscattare gli oppressi di quella visione nazionalpopolare. E, volendo continuare, è possibile considerare La Zona d’Interesse come il tentativo di rinquadrare una delle più grandi tragedie umane sotto il profilo del medium cinematografico. Un modus operandi che nell’art-house trova espressione attraverso geometrie e palette cromatiche volti a riscattare ogni figura e modello, trasformandoli, nella loro plasticità, in elementi essenziali di una ricerca di senso. E se i social network, con il loro modo di alterare il linguaggio e le coordinate dell’immagini, posso aver contribuito alla nascita di queste estetiche “brochurizzate”, è il cinema di genere ad averle elevate a status symbol, utilizzandole come metodo intellettuale/elevato per affrontare i fenomeni. E se possiamo affermare che il medium abbia interiorizzato l’approccio di internet nel predisporre icone, meme, filtri e folklore, evidenziando così l’intima connessione che intercorre tra coscienza umana e immagine, allora le produzioni A24/Neon potrebbero essere considerate un tentativo di rielaborare una serie di fenomeni per mezzo di queste nuove ottiche.

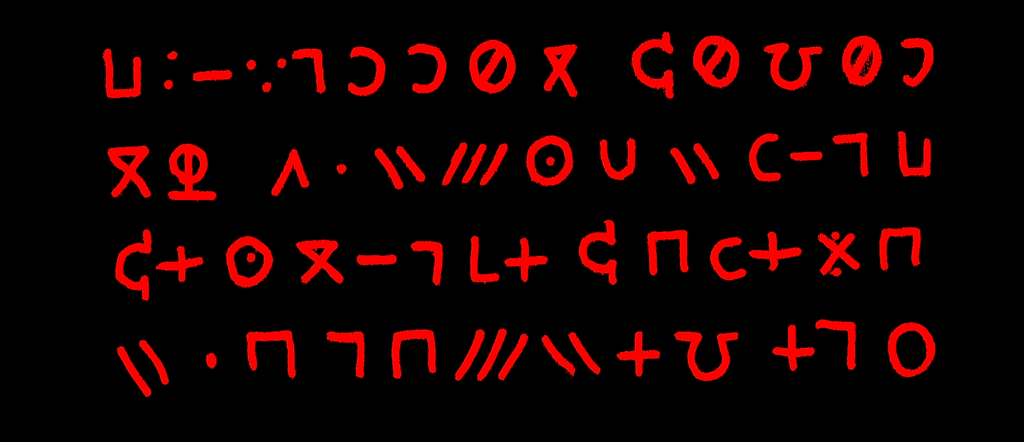

Considerando quanto detto, Longlegs, nel suo tentativo di decifrare simboli e figure per risalire all’essenza dell’orrore proposto, si pone anche come rilettura delle cifre stilistiche dell’art-house. Le lettere criptate che il monstrum lascia sul logo dei delitti e che appaiono a tutto schermo rappresentano infatti un invito a decodificare la cifra stilistica, a comprendere il significato che muove i formati e le figure all’interno dell’opera. La sequenza delle diapositive, in cui la protagonista è chiamata ad interpretarle nella loro astrazione, è sintesi di quanto detto. Una riflessione sull’immagine in quanto immagine, in quanto catalizzatore di un’intero modo di sentire e vedere le cose. L’universo stilizzato e modaiolo di Longlegs, che sembra oscillare tra folklore e glamour, è una gabbia emotiva per la protagonista, una maniera per sancire la sua impossibilità di distaccarsi da quel trauma dai codici estetici ben delineati. A riprova di ciò subentra la sequenza in cui gli incubi di Lee Harker, dapprima confinati in un 4:3, si allargano nella sua vigile realtà in piena soluzione di continuità. D’altronde l’indagine portata avanti dalla protagonista non tenta solo d’inchiodare il personaggio di Nicolas Cage, ma anche di ragionare sui paradigmi visivi delle sequenze che lo inglobano, direttamente e indirettamente. Una visione in cui perché stilistici si intrecciano e si confondono con i ricordi della protagonista, con un passato traumatico predisposto a mo’ di diapositiva/fotogramma. Una presa di coscienza che si manifesta attraverso un uso delle simmetrie e dei formati, posti in tutto il film come le tessere di un rebus dai caratteri ontologici.

Longlegs, in sintesi, è un film che riflette su come il cinema, in particolare l’art-house, sia diventato, attraverso l’uso di codici visivi e figure, un racconto dove l’immagine presiede la storia. Il fatto che l’opera di Osgood Perkins sia composta principalmente da scenette orrorifiche che si risolvono in un’unica immagine, o che il film inizi con una camera in piano sequenza che si avvicina alla protagonista, conferma quanto detto. Lo stesso accade quando Lee Harker, sfiorando una sua vecchia foto, provoca un cortocircuito in lei e sullo schermo, dove una serie di fotogrammi scorre velocemente fino a bruciare la visione. D’altronde il personaggio di Nicolas Cage è la quintessenza dell’art-house, un simulacro/fantoccio di una visione che, spingendosi fino all’astrazione, diventa quasi parodico nei confronti della tragedia della protagonista. Parodico nel suo sopprimere ogni altra emozione o riflessione riguardante il dramma di Lee Harker, che, anche nel finale catartico e liberatorio, risulta oppressa dai paradigmi di un’immagine che è principio in una visione come quella offerta da Osgood Perkins .

Valutazione:

Lascia un commento